誤嚥性肺炎で嫌気性菌は意外と少ない

肺炎は社会の高齢化を反映してその死亡者数は徐々に増加し、2011 年に初めて本邦の死亡原因の第 3位となりました。肺炎による死亡者の 95% 以上が 65 歳以上の高齢者で、入院を要する肺炎患者のうち、60 歳代では約 50% が誤嚥性肺炎で、さらに、年代が上昇するごとにその割合は上昇すると報告されています。高齢者肺炎や誤嚥性肺炎の治療は現在でも重要な課題となっております。

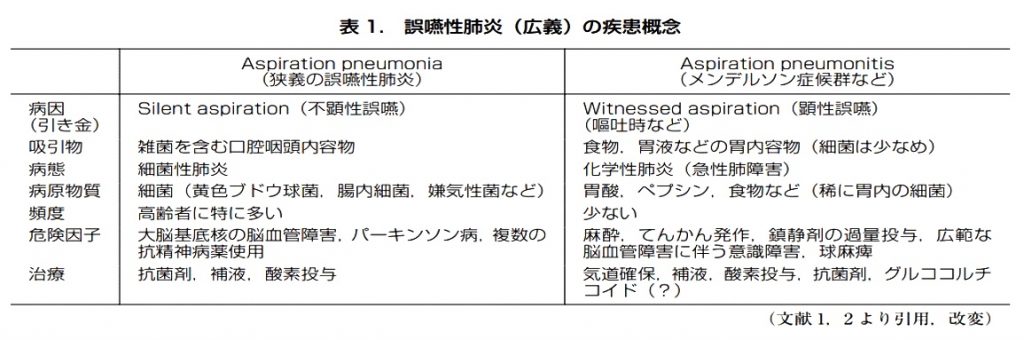

誤嚥(Aspiration)とは雑菌を含む唾液などの口腔・咽頭内容物,食物、まれに胃内容物を気道内に吸引することで、結果として生じる肺炎です。誤嚥性肺炎(広義)は,臨床上おおまかにAspiration pneumonia(狭義の誤嚥性肺炎)とAspiration pneumonitis(誤嚥性肺障害:メンデルソン症候群も含む)に分けられますが、両者はオーバーラップする事もあります。

文献1)より転載

高齢者の肺炎の多くはAspiration pneumonia(狭義の誤嚥性肺炎)であり,その危険因子として最も重要なものは脳血管障害などに併発しやすい不顕性誤嚥です。肺炎を繰り返す高齢者の多くは、不顕性誤嚥によって口腔内雑菌を気管や肺に吸引し、肺炎を発症するのではないかと考えられています1)。通常、口腔・咽頭内容物が気道内に侵入すると、健常人では激しい咳によってこれを排除しようとする咳反射が働きますが、肺炎を繰り返す高齢者ではこの咳反射の低下もしばしば認められます。不顕性誤嚥は、脳血管障害の中でも特に日本人に多い大脳基底核病変を有している人に多く認められます。大脳基底核は穿通枝領域にあり,もともと脳梗塞を起こしやすい部位ですが、その障害はこの部位にある黒質線条体から産生されるドーパミンを減少させます。ドーパミン産生の減少は、迷走神経知覚枝から咽頭や喉頭・気管の粘膜に放出されるサブスタンスP(以下SP)の量を減少させます。SPは嚥下反射および咳反射の重要なトリガー(引き金)であるためSPの減少は嚥下反射と咳反射を低下させます。実際に、繰り返し肺炎を起こす高齢者から得られた喀痰中のSPの量は,健常人に比べて減少していることも報告されています1)。特に、嚥下反射は夜間に低下しやすく、高齢者の肺炎の多くは夜間に始まるのではないかと考えられています1)。しかし、誤嚥性肺炎をはっきり診断する基準があるわけではなく概念的診断ともいえます。

誤嚥性肺炎の予防はやはり口腔内ケアが重要と考えられますが、欧米の多くの研究ではなかなか有意差をもってその有効性を証明するものがありませんが、chlorhexidine(ヒビテン)による口腔ケアの5 つの meta-analysis では、口腔ケアは肺炎予防に有用(odds ratio、0.4-0.6)でしたが、ヒビテンの誤嚥には注意するように記載されていました2)。また、8,693 人の meta-analysis で ACE 拮抗剤使用は誤嚥リスクを軽減したとのデータ(Odds ratio 0.6)がありました。ACE 拮抗剤による substance P 上昇によるのではと言われています。なお Cilostazol(プレタール)も脳卒中後の肺炎予防に効果あるかもしれないとのことです。

近年、感染症の原因菌検索においても分子生物学的手法が用いられるようになり、従来の培養法に比べてより高い検出率を示すことが報告されてきました。細菌のみが保有する 16S ribosomalRNA(rRNA)遺伝子を直接解析することで培養に依存せずに原因菌を網羅的に検索することが可能となりました3)。この検査法はまだ一般臨床では使用できませんが、様々な感染症の原因診断の研究に用いられるようになりました。

2000年代の誤嚥性肺炎の起炎微生物の検討では、これは喀痰培養による検討ですが、一位が嫌気性菌で、以下肺炎球菌、インフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌の順でした。そしてこれまで2位以下の起炎菌の順番が多少の入れ替わりはあっても、嫌気性菌が一番重要であることは変わりありませんでした4)。しかし迎らは、誤嚥性肺炎患者の気管支肺胞洗浄液の網羅的細菌叢解析法を用いて原因菌検索を行いました。細菌培養法と違い全例で原因菌が判明しました。それによると一番多かった原因菌は口腔内連鎖球菌で23.2%で、従来から一番多いとされてきた嫌気性菌は10%にとどまり、以下黄色ブドウ球菌7.3% 、緑膿菌9.8% でした。誤嚥性肺炎において、嫌気性菌の関与は従来考えられていたよりも少ない可能性があり、特に,高齢者の呼吸器感染症では嫌気性菌より口腔内連鎖球菌などの口腔内常在菌が重要である可能性があると報告しました3)。この起炎菌の変化は検体の採取法や検出法の変化に伴う結果と考えられますが、実際の起炎菌として嫌気性菌は減少しているとの意見もあります2)。また、肺膿瘍や膿胸、壊死性肺炎などの特殊な肺炎を除いては肺炎の起炎菌として嫌気性菌を考える必要はないのではという意見もあります2)。ちなみにここでいう嫌気性菌とは偏性嫌気性のことを指しており、好気性代謝ができず,酸素に対する耐性は菌種によって様々ですが基本的に酸素が苦手な細菌です。偏性嫌気性菌は,酸素に対する耐性によって以下のように分類されます。

絶対(strict):0.5%未満の酸素にしか耐えられない。中等度(moderate):2~8%の酸素に耐えられる。耐気性嫌気性菌(aerotolerant anaerobes):大気中の酸素に一定時間耐えられる。

感染症をよく引き起こす偏性嫌気性菌は,大気中の酸素に対して最低でも8 時間,しばしば72時間まで耐えることができるとされています。

偏性嫌気性菌とそれらが起こす疾患としてかきのようなものがあります。

グラム陰性嫌気性菌とそれらが引き起こす感染症としては,以下のものが挙げられるます:

Bacteroides属(最もよくみられる):腹腔内感染症

Fusobacterium属:膿瘍,創傷感染症,ならびに肺および頭蓋内感染症

Porphyromonas属:誤嚥性肺炎および歯周炎

Prevotella属:腹腔内および軟部組織感染症

グラム陽性嫌気性菌とそれらが引き起こす感染症としては,以下のものが挙げられます:

Actinomyces属:頭部,頸部,腹部,および骨盤内感染症ならびに誤嚥性肺炎(放線菌症)

Clostridium属:C. perfringensによる腹腔内感染症(例,クロストリジウム壊死性腸炎),軟部組織感染症,およびガス壊疽、食中毒、ボツリヌス症および乳児ボツリヌス症、破傷風、偽膜性大腸炎。

Peptostreptococcus属:口腔,呼吸器,および腹腔内感染症

Propionibacterium:属:異物感染症(例,髄液シャント,人工関節,心臓用器具)などです。

肺炎全体から嫌気性菌の関与を見た場合、市中肺炎で15.6%、院内肺炎で9.8%に嫌気性菌が検出されており、市中肺炎の方がより高率に検出されたこと、一方で口腔内レンサ球菌に関しては,市中肺炎で9.4%、院内肺炎で23.2%と高い頻度で検出され、特に75歳以上の高齢者や全身状態が不良な患者において肺炎発症に重要な役割を果たしている可能性が報告されています。誤嚥性肺炎における第一優占菌種(各症例においてもっとも検出割合が高い菌種)としては,口腔レンサ球菌が検出され(誤嚥性肺炎群31.0%,非誤嚥性肺炎群14.7%)、一方,嫌気性菌に関しては、誤嚥性肺炎群6.0%、非誤嚥性肺炎群17.9%であり、誤嚥性肺炎群で嫌気性菌は多くはないと報告されています5)。

結論として、肺炎のなかで嫌気性の関与は従来よりいわれてきたよりはその頻度は少なく、誤嚥性肺炎より非誤嚥性肺炎のほうが頻度が高いものという可能性が考えられてきました。

令和4年4月20日

菊池中央病院 中川義久

参考文献:

1)大類 孝ら:感染症予防と対策 1.高齢者肺炎・誤嚥性肺炎 . 日内会誌 2010 ; 99 ; 2746 – 2751 .

2)Lionel A. Mandell et al : Aspiration Pneumonia . N Engl J Med 2019; 380:e40

3)迎 寛:肺炎診療:細菌叢解析でわかった新たな知見~呼吸器感染症における嫌気性菌の役割 . 日本化学療法学会誌 2016 ; 64 ; 647 – 651 .

4)河合 伸:誤嚥性肺炎の予防と治療 . 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 2008 ; 18 ; 209 – 212 .

5)赤田 憲太朗ら:誤嚥性肺炎の病態および原因菌について . 産業医科大学雑誌 2019 ; 41 ; 185 – 192 .