最近の食中毒の発生状况は事件数が年間千件から2千件、患者数かが2〜3万人程度で推移しています。そのうち原因物質か不明である食中毒事例は約1割強を占めています。 2003年前後から注目されてきた事例は①発症は食後おおむね2時間から数時間程度と短く②一過性の下痢や嘔吐を呈し比較的軽症③多くの場合病因物質か不検出あるいは検出しても症状等と合致しないことから特定には至らず、その多くか食中毒事件として確定てきずに有症苦情として処理④共通食として生食用の生鮮食品,特にヒラメなどの鮮魚を提供、という事例か増加してきました1)。

2010年にヒラメの生食によるクドア食中毒が解明され、このような事例は寄生虫によるものということが判明しました1)。また、ヒラメのクドア中毒と同様な例が馬刺しの喫食によっても起こっていることが判明しました。その後、馬刺しの場合の食中毒はザルコシスティスSarcocystisという寄生虫が原因であることが解ってきました1)。

ザルコシスティス(住肉胞子虫)はコクシジウム目に属するトキソプラズマに近縁の原虫です。草食動物が中間宿主となり、筋肉内に多数のブラディゾイトを含んだ肉胞囊(ザル

コシスト)を形成します。ザルコシストを摂食した終宿主(イヌ,ネコなど肉食動物)の消化管内で有性生殖が行われ、オーシストが排泄されます。ヒトは中間宿主にも終宿主にもなりえます。国内で生まれて肥育されたウマより外国産馬の方に感染率が高いと言われています2)。

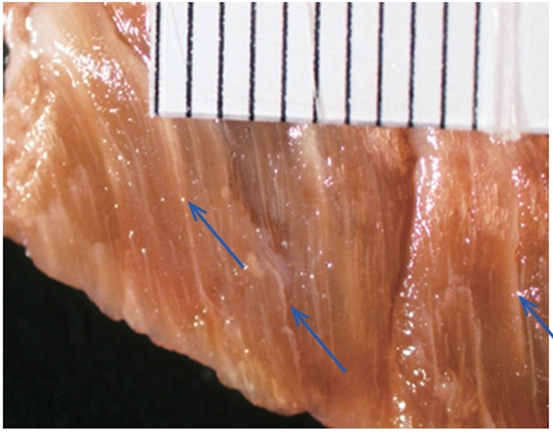

馬刺しに寄生した10mm 程度のザルコシスティスですが、白身の脂と同化して肉眼では識別できません。

平成21年から22年に発生した症例を検討してみると、発症率は約20~80%と幅があり、潜伏時間の最短は1時間、最長は19.5時間で、中央値は4から8時間、中央値の平均は6.7時間でした。大半が消化器症状のみが出現しており、下痢が約70~100%、吐き気が約90

%、嘔吐が約30~60%、腹痛が約15~50%となっています。全例自然経過で軽快しています2)。

この急激に発症して速やかに改善する食中毒の機序ですが、ザルコシスティス食中毒もクドア食中毒と同様に、寄生虫は生きたまま摂取されることが発症の必須条件となってい ます。シストに包まれている場合にはペプシン耐性となっており、腸管到達までブラディゾイドの生存が維持され、腸管に到達したブラディゾイドは腸管侵入を試みますが、ヒトは終宿主ではないため腸管内で自己溶解し、その時に15kDaタンパク質が生成され毒性を発現すると考えられています1)。

予防は中心温度-20℃ で48時間以上(あるいはそれ以上の低温条件)の凍結処理によってザルコシスティスの毒性を失活させ、馬肉の安全性を担保させる提言が厚生労働省からなされています1)。馬刺しが特産の熊本県では寄生虫を死滅させるため馬肉を冷凍処理するような対策を講じており安心して生食できます4)。

一方、ザルコシスティスは多くの野生動物に寄生していることが解っており、特に国内の鹿の可食部における保有率はきわめて高く、85%以上寄生しているとの報告があり、鹿肉の生食による食中毒の報告もあります。どうしてもジビエの生食がしたいときは自分で中心温度-20℃ で48時間以上の冷凍をすればザルコシスティス食中毒は予防できます。

令和7年10月2日 菊池中央病院 中川 義久

参考文献

1)小西良子:新しい寄生虫食中毒―ヒラメのクドア食中毒と馬肉のザルコシスティス食中毒. ファルマシア 2013 ; 49 ; 27 – 30 .

2)鎌田 洋一:ザルコシスティスが含まれる馬肉による食中毒 . 日本食品微生物学会雑誌 2012 ;29 ; 47 -52 .

3)加藤 康幸ら:最近の注意すべき寄生虫症 . 日内会誌 2012 101 ; 3162 – 3167 .

4)小河 正雄:大分県における最近の食中毒の傾向について 看護科学研究 2014 ; 12 ; 34 – 37 .

5)山本 薫ら:Sarcocystis 属が寄生していた鹿肉を生で喫食したことによる食中毒事例 日獣会誌 2020 ; 73 ; 111 – 115 .