渡航者下痢症は病原性大腸菌が最も多い

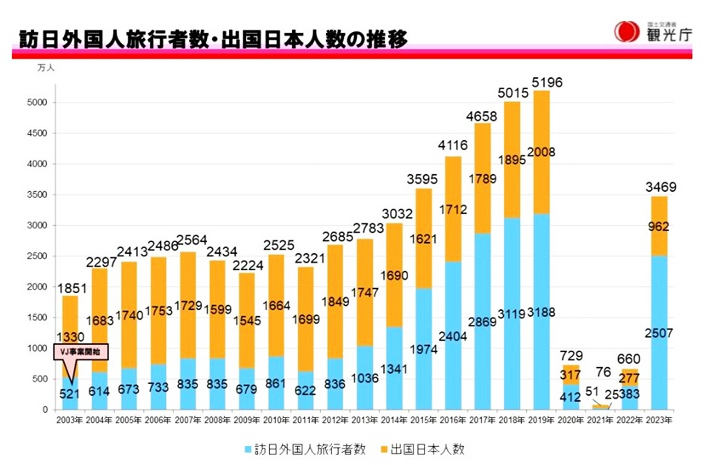

航空網の発達や経済のグローバル化に伴い、世界的に海外渡航者数が増加し、日本でも観光、ビジネス、調査・研究、技術援助などの目的で、海外に渡航する人が増えています。

国土交通省https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/shutsunyukokushasu.html

2020年から2022年にコロナ禍で減少した訪日外国人や日本人の出国が再び増えてきています。人の移動に伴う健康問題は、自然環境の変化による疾病(時差、高山病、潜水病)、ロングフライト症候群、慢性疾患の悪化、長期滞在者の健康・メンタル問題など多岐にわたりますが中でも頻度が高いのが感染症です。特に発展途上国から帰国した邦人や海外からの渡航者により国内に持ち込まれる感染症は、通常日本には存在しないか、すでに撲滅されて馴染みのなくなった感染症で、診断や治療に苦慮することが多いです。その中で旅行者(渡航者)下痢症とは、発展途上国などの海外を訪れた旅行者が、旅行中や帰国後1~2週間以内に腹痛や下痢、吐き気や嘔吐などの症状が出ることを言います。

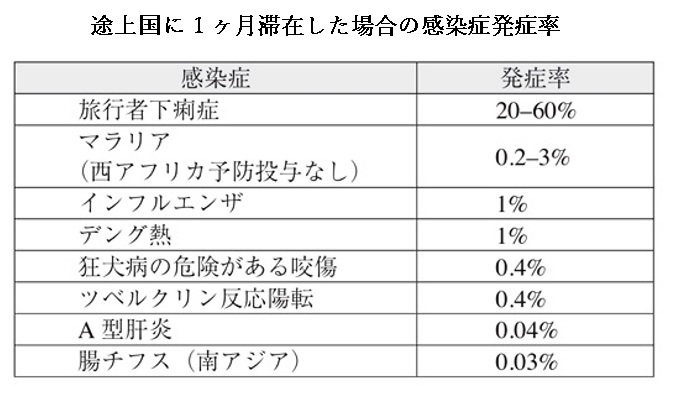

文献1) より転載

旅行者下痢症の頻度について、1カ月間の発展途上国滞在により旅行者の20~60%が発病すると報告されています。日本人に関してはタイのバンコクに2週間滞在した旅行者のうち26%が本症を発病したという報告もあります。滞在する地域によっても旅行者下痢症の頻度は大きく異なり、米国CDCは世界の国を3段階のリスクに分けています。高リスクの地域はアジア、アフリカ、中南米の国で大多数の発展途上国がこのグループに含まれます。中リスクの地域は東欧、南アフリカ、カリブ諸国などで日本もこのグループに属しています2)。

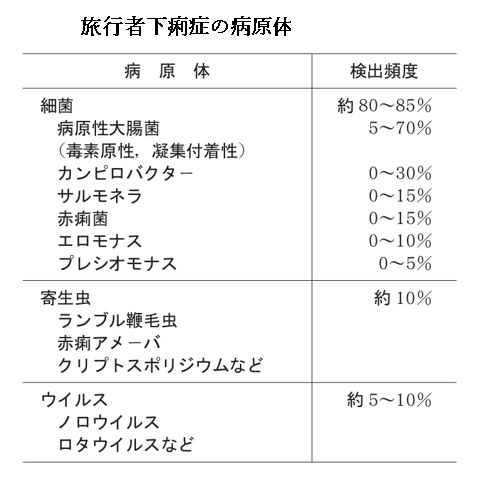

文献1)より転載

旅行者下痢症の患者の中で病原体が検出される割合は30 ~60 %であり、このうち細菌が80~ 85 %と大多数を占め、寄生虫は10 %、ウイルスは5 ~10 %と少数です。細菌の中では病原性大腸菌が最も多くとくに毒素原性大腸菌(EnterotoxigenicE. coli)と凝集付着性大腸菌(Enteroaggregative E. coli)の頻度が高いです。その一方で赤痢菌やコレラ菌は旅行者下痢症の原因としてはあまり多いものではありません。寄生虫に関してはランブル鞭毛虫赤痢アメーバ、クリプトスポリジウム、サイクロスポラなどが旅行者下痢症の原因になります1)。寄生虫の場合急性の下痢を起こすことは少なく慢性の下痢や再発性の下痢として発病することが多いですが、クリプトスポリジウムの場合は急性発症になることがあり1日10 l を超える激しい下痢、嘔吐、腹痛を認めることが多いです3)。原因微生物が複数あることも注意が必要です。

このように旅行者下痢症の原因は国内での感染性胃腸炎の原因とは大きく異なっており、本邦での詳細な検討はありませんが、食中毒と散発性下痢症を含めて本邦での原因はノロウイルス50 % 、カンピロバクター7 % 、ウェルシュ菌4 % 、サルモネラ3 %という報告もあり4)全く別な原因を考える必要があります。厚生労働省健康局結核感染症課が発行している「抗微生物薬適正使用の手引き第二版」では、急性下痢症の大部分はウイルス性であり、細菌によるものであっても自然軽快するものが多いとされており、急性下痢症の患者全員に対して便培養検査によって原因微生物を特定する意義は小さく、軽症の場合の治療は基本的に対症療法のみを行うことが推奨されています5)。

一方、米国消化器病学会の急性下痢症に対する治療指針では便培養を採取することを考慮する背景として、①渡航者下痢症、②重度・持続性の下痢、③38.5℃ 以上の発熱、④血性の下痢が挙げられています5)。抗生剤投与の必要性を考えたものです。

下痢症状の強い患者には便の細菌培養を実施した後に抗菌薬の投与を開始します。第一選択薬にはニューキノロン薬を用いますが、カンピロバクターについてはほとんどがキノロン耐性となっておりその感染が明らかであればマクロライド薬を投与します2)。カンピロバクターは便の迅速診断キットが使用できます。原因微生物が腸管出血性大腸菌(Enterohemorrhagic Escherichia coli:EHEC)であった場合を考慮しFOMを使用するという意見もありますが5)、EHEC腸炎に対する抗菌薬投与については賛否両論があり統一的な見解が得られていません。JAID/JSC 感染症治療ガイドライン6)では腸管感染症にFOMを推奨する記載はありません。検査の結果ランブル鞭毛虫や赤痢アメーバの感染が判明すればメトロニダゾールを投与します。潜伏期が1週間以上の場合は寄生虫感染も疑う必要があります。

このように旅行者(渡航者)下痢症は通常の国内で診療する腸管感染症とは全く別な対応が必要です。欧米では旅行者下痢症の治療用にニューキノロン薬やマクロライド系抗菌薬の持参を推奨していますが日本ではまだ認められていません。

令和7年2月5日

菊池中央病院 中川 義久

参考文献

1)須 﨑 愛:渡航者感染症 . 日大医誌 2017 ; 76 ; 3 – 6 .

2)濱田 篤郎:海外渡航に関連した感染症 . 日本臨床微生物学雑誌 2010 ; 20 ; 163 – 168 .

3)所 正治:クリプトスポリジウム症 . 日本医事新報 2024 ; 5231 ; 50 -51 .

4)後藤 哲志:市中感染下痢症と旅行者下痢症の動向 . 日本大腸肛門病会誌 2018 ; 71 ; 435 – 446 .

5)佐原 祥子ら:外来の急性下痢症に対する経口抗菌薬の適正使用に向けた医師への教育効果 . 日本化学療法学会雑誌 2022 ; 70 ; 460 – 465 .

6)大西 健児ら:JAID/JSC 感染症治療ガイドライン2015 ―腸管感染症 . 感染症学雑誌 2016 ; 90 ; 31 – 65 .